坂本善三は「グレーの画家」「東洋の寡黙」と称される抽象画家として知られています。故郷の風土や自然に根ざした坂本善三の作品は、日本独自の抽象であると世界でも高い評価を受けました。亡くなるまで熊本で制作を続け、熊本の美術界に大きな足跡を残しました。 3つか4つのころ、冬のさなかでも家のねえやを川に入らせ、ショウケでさかなを取ってもらったことがある。目をつぶれば私にはまぶたの裏をさかなの列が泳いで通るさまが写ったものである。誰でも目をつぶれば、さかなが見えると信じ切っていたから、だれかれをつかまえては、目をつぶらせて「どがん、さかなが通った?」と聞いた、という。(1915年ころ 『私の記録』)

小学6年になった大正11年、師範出の北里忠孝先生におそわって生まれて初めてクレヨンで写生なるものをした。当時の図画の時間といえば教科書の絵を、いかにそっくりに模写するかが大切であった。写生などだれも、考えたこともなかった。この北里先生によって、私は自然の生きた美しさに開眼させられたといっていい。(1922年ころ 『私の記録』)

| 1911(明治44) | 3月15日坂本謙吉、イカの第三子(三男)として現在の小国町宮原に生まれる。 |

| 1924(大正13) | 旧制大津中学校(現県立大津高校)に入学。 |

私は物理、化学、数学が大のにが手。そのかわり運動は大得意だった。配属将校が私の軍事教練に93点をつけて、理数に弱いことを知らず、陸士を受験せよとしきりにすすめた。しかし、私は中学に入ってから、将来は美術学校に入り絵描きになる決心をますます固めていた。(1924年ころ 『私の記録』)

勉強はあんまりしなかったが、柔道では先鋒をつとめ、ヤリ投げでも競技会に出場した。文学好きの学友と語らって、私の命名で『あゆみ』という同人誌を出したこともある。私は表紙絵とカットを受けもった。(1925年ころ 『私の記録』)

| 1929(昭和4) | 大津中学校卒業と同時に上京。本郷絵画研究所に学ぶ。 |

日展系の岡田(三郎助)先生の指導を受けながら、私は当時、若い画学生をとらえ始めていたフォービズム(野獣派、ピカソなど)にひかれ、絵が変わってきていた。昭和5年、1930年協会の美術展に“根津風景”など2点を出品したら、それが入選した。私にとっては初めての入選だった。(1930年頃 『私の記録』)

| 1931(昭和6) | 帝国美術学校(現武蔵野美術大学)西洋画科に入学。 |

| 1932(昭和7) | 東京日日新聞社(現毎日新聞)に夜間勤めながら美術学校に通う。 |

| 1933(昭和8) | 三岸好太郎、岡田三郎助らを発起人として「坂本善三後援画会」が発足する。 東京日日新聞社において第1回個展開催。 |

そのころ画壇ではシュール・リアリズム(超現実派)の勢いがすごくなっていた。独立から福沢一郎氏が100人あまりの若手を引きつれて出ていった。超現実派の絵はもちろん、私を魅了する力があったし、私も若かった。

だが、この自分のまわりの現実すら、確かめることができずにいるのではないか。私は必死になってシュールの誘惑に耳をふさぎ、現実のものと四つに取り組む姿勢をくずさなかった。川口軌外氏から立体指導をみっちり受けた。 (1934年頃 『私の記録』)

| 1935(昭和10) | 1月入隊。(以後1937年、1941年、1945年に召集) |

| 1936(昭和11) | 1月除隊。熊本市勧業館において熊本での初めての個展を開催。 |

| 1944(昭和19) | 1月三浦カツ子と結婚。独立美術協会会友推挙。 |

| 1945(昭和20) | 2月召集。熊本県菊池郡(野々島)の飛行場造営に派遣される。 5月戦災により東京池袋のアトリエが全焼、それまでの作品を失う。 8月熊本で終戦を迎える。 |

| 1946(昭和21) | 東京より引き揚げ、阿蘇郡阿蘇町坊中に転居。 |

内牧では旧家の座敷だけを借りていた。私はつかれたように身の回りの静物だけをかいた。スリバチ、バケツ、豆腐、タマゴ、塩サバ・・・。昼間は外輪山の川へアブラメを釣りに行った。阿蘇の大自然の中で1日を過ごして、自分のかいた静物を見ると、すごく微小に見えるのだ。そこのところをかこう、と気負っているのだが、自然にくらべて自分の絵がいかにもちっぽけなのだ。私はこれまで絵に打ちこんできたことに疑問をいだき始めた。 (1948年頃 『私の記録』)

内牧の盆地の一角に、そのころ私は一日中、立ち尽くすことがあった。まず大阿蘇を覆う空を見る。それから噴煙、山膚、山膚に続く山ろく、木立ち、畑、そして私が立っている足もと。私はつかれたようにいつも色や質量の変化を凝視し続けた。いまにして思えばこの経験が私の宝になっている。

(1948年頃 『私の記録』)

この時代、画壇には抽象派が勢力を伸ばしていた。いや、抽象画家が多くなり過ぎて、画壇が動き始めたといった方がいいかもしれない。しかし私は50歳までは基礎を身につけなければならないと決するところがあった。私は歯を食いしばる思いで、静物に向かっていた。 (1948年頃 『私の記録』)

茫洋とした大自然の前で、画帖をひろげるなど小さな行為に感じられ滑稽にさえ思えてくる。そんなある日、ふりむくと後ろにも同じような風景があった。等価値だなあと思った。(1948年頃 『生きざまを証したい』)

| 1947(昭和22) | 第15回独立展で独立賞受賞。(「群衆」「牛市」) |

| 1948(昭和23) | 阿蘇美術協会創立、会長となる。阿蘇郡阿蘇町内牧に転居。 |

| 1949(昭和24) | 独立美術協会会員となる。 |

| 1951(昭和26) | 阿蘇郡白水村に転居。熊本の医師の美術グループ「杏美会」の指導を依頼される。 |

| 1952(昭和27) | 熊本市横手町に転居。 |

| 1953(昭和28) | 熊本市の大水害により戦後作品のほとんどを失う。 |

| 1955(昭和30) | 熊本県美術協会委員長に就任。(1955~1956、1960~1961) 県立美術館建設運動に携わるなど、県の美術文化の向上に多大な功績を残す。 |

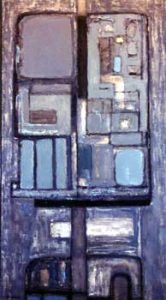

| 1957(昭和32) | 11月ヨーロッパへ渡る。パリを拠点に、ヨーロッパ各地を訪ねる。 石造りの建物の構築性に惹かれ、壁を画面いっぱいに描くようになり、作風が抽象へと変化していく。 |

私はしばらくボーッとなって、何も手がつかなかった。

パリの構造に圧倒されたこともある。3階建ての建物がある。

日本ならこれが、実にもろい感じなのだが、パリの建築は3階でも、ガッチリとたっている。構造のきびしさ、美しさはヨーロッパに来てこの目で見なければわからない。私は建物ばかりかいた。私の絵はパリに行ってから、建築物の構造をかくことで、具象からだんだん離れて行った。パリの建物は白と灰色を基調にしている。坂本調といわれる白と灰色の世界は、こうして私の内部で固まりつつあった。 (1958年頃 『私の記録』)

| 1959(昭和34) | 4月帰国。 |

私は建築には建築構造があるように絵画にも何かもっと大がかりな有形・無形の絵画構造があるに違いない巴里で漠然と考えておった。(1958年頃 『肥後もっこす』)

| 1960(昭和35) | 熊本市画図町に転居。 |

| 1965(昭和40) | 独立展で児島賞受賞。熊日社会賞受賞。 |

| 1967(昭和42) | 独立展でG賞受賞。 |

| 1968(昭和43) | 第9回日本国際美術展招待出品の「連帯」が文部省買い上げとなる。 九州産業大学教授となる。 |

| 1971(昭和46) | 3月5日から15日まで四国の霊場88ヶ所を巡礼する。 |

| 1973(昭和48) | 熊本県美術家連盟会長に就任(以後5期10年務める)。 |

| 1975(昭和50) | リトグラフィの制作を始める。 |

| 1976(昭和51) | 「坂本善三リトグラフィ集76」をミツムラグラフィックから出版。 東京セントラル美術館で個展を開催。 |

| 1977(昭和52) | 第12回熊本文化懇話会賞を受賞。 日動画廊の第1回長谷川仁記念賞を舟越保武とともに受賞。 |

| 1978(昭和53) | 熊本県教育委員会から熊本県近代文化功労者として表彰される。 熊本市戸島町に転居。大正初年の民家を移築する。 |

| 1979(昭和54) | 佐賀県有田町中村清六制作の磁器に染付をする。 |

| 1980(昭和55) | 「坂本善三リトグラフィ集80」をミツムラグラフィックから出版。 FIAC80展(パリ)に出品。 |

| 1981(昭和56) | 熊本市役所新庁舎に壁画3種を制作。 |

| 1982(昭和57) | 「坂本善三リトグラフィ集82」をミツムラグラフィックから出版。 FIAC82展(パリ)に出品。 |

| 1983(昭和58) | 熊本県文化懇話会から第3回荒木精之賞受賞。 |

| 1985(昭和60) | 熊本県立美術館にて「坂本善三展」を開催。 |

| 1986(昭和61) | FIEST展(パリ)でリトグラフィ「構成80」が専門家賞を受賞。 |

| 1987(昭和62) | 10月14日熊本市江南病院で死去(享年76歳)。 遺族より油彩画の大作を中心に遺品など70数点が小国町に寄贈される。 |

| 1995(平成7) | 小国町に坂本善三美術館が開館する。 |

坂本善三略年譜

| 1911年 | 3月15日熊本県北小国村(現小国町)に生まれる。 |

| 1929年 | 旧制大津中学校卒業後上京、本郷絵画研究所、帝国美術学校(現武蔵野美術学校)に学ぶ。 |

| 1935年 | 入隊。以後召集と除隊を繰り返しながら制作する。 |

| 1945年 | 終戦を機に帰熊。阿蘇坊中に住み制作を再開する。 |

| 1947年 | 海老原喜之助に師事。独立賞受賞。 |

| 1949年 | 独立美術協会会員に推挙される。 |

| 1957年 | 渡欧。パリにて制作活動を行う。この頃から画面の単純化が始まる。 |

| 1959年 | 帰国。作風は日本の風土や生活にねざした抽象絵画へと変化する。 |

| 1968年 | 第9回日本国際美術展招待出品作「連帯」を文部省が買い上げ。 (現在東京国立近代美術館所蔵) |

| 1973年 | 熊本県美術家連盟会長に就任。 |

| 1977年 | 第12回熊本県文化懇話会賞受賞。 第1回長谷川仁記念賞受賞。 |

| 1981年 | 熊本市新庁舎の壁画、緞帳を制作。 |

| 1985年 | 熊本県立美術館にて「坂本善三展」が開催。 |

| 1986年 | FIEST展(パリ)でリトグラフィ「構成80」が、専門家賞(Prix Professionnel)を受賞。 |

| 1987年 | 10月14日熊本市江南病院で死去(享年76歳)。 遺族より油彩画の大作を中心に遺品など70数点が小国町に寄贈される。 |

| 1995年 | 小国町に坂本善三美術館が開館する |

お気軽にお問い合わせください。0967-46-5732営業時間 9:00 - 17:00 [ 月曜休館 ]

お問い合わせはこちら お気軽にお問い合わせください。